On a souvent parlé de la traction animale à la campagne, mais la ville n’était pas en reste. Au début du siècle, dans les premières années 1900 les véhicules automobiles étaient rares et le cheval était le roi du pavé.

Les animaux les plus lourds étaient attelés aux tombereaux équipés de grandes roues cerclées, dont la caisse en bois pouvait basculer, servant aussi bien pour le charroi des pierres, pour le terrassement ou le ramassage des ordures ménagères.

Le bruit des fers résonnait sur les pavés glissants et l’on pouvait même voir les étincelles provoquées par le frottement des clous sur la chaussée quand il fallait monter la rue de La Porte ou du Grand Turc !

Des véhicules adaptés

Les commerçants avaient des véhicules adaptés à leur profession :

Monsieur Le Bihan, marchand de bière aux Quatre Moulins utilisait un plateau muni de deux essieux, tiré par deux chevaux accouplés, le siège du conducteur était surélevé, dominant l’attelage.

Monsieur Salaün venait de La Trinité et proposait sa marchandise : vêtements, draps, tissus au mètre. Pour protéger la marchandise, sa voiture était recouverte d’une grande capote avec une lunette arrière. Le collier du cheval était garni de clochettes qui tintaient selon l’allure de l’attelage.

Pour se déplacer, les plus fortunés possédaient une calèche (appelée aussi voiture anglaise) avec les bois vernis, les lanternes en cuivre et les roues bandées de caoutchouc.

Les militaires aussi étaient à cheval, que ce soient les gendarmes à la caserne Kervéguen ou les gardes mobiles au Polygone.

L'intendance suit

Il fallait aussi loger et nourrir toutes ces bêtes. Curieusement le charbonnier fournissait aussi bien la paille que le foin ou l’avoine. À l’entreprise Bellec, propriétaire de nombreux chevaux, l’avoine était passée dans un aplatisseur pour faciliter la digestion.

Les forgerons, maréchaux-ferrants, avaient énormément de travail, on en trouvait 2 à Saint-Pierre, un à Beg Avel, un aux Quatre Moulins, un autre au grand Turc à droite en montant, plus bas que le Petit Jardin. Par temps de gel, ils ferraient avec des clous spéciaux à glace pour éviter les glissades.

A Saint-Pierre, les chevaux du presbytère étaient logés à Kerstéria (Thales actuellement). Le matin, l’employé s’en allait chercher un ou deux chevaux à la ferme, selon les besoins pour le déplacement du recteur ou des vicaires. Le soir venu, pas de problème, on leur donnait leur liberté et c’est au galop dans les chemins creux de Kernilis et du Rhu qu’ils rentraient à l’écurie où ils savaient trouver leur avoine (difficile à imaginer actuellement).

J’allais oublier de vous parler des moineaux. Ils proliféraient en ville. Perchés sur les fils ou les toits des maisons, ils attendaient le passage des chevaux. Dès qu’un cheval laissait tomber son tas de crottin, les oiseaux se précipitaient sur le casse-croûte, à moins qu’un jardinier lui aussi à l’affût ne vienne avec deux planchettes et son seau, ramasser cet engrais pour le potager.

La fin d'une époque

La multiplication des véhicules à moteur avant 1940 a vu la forte diminution du nombre des attelages, mais vu la pénurie de carburant pendant la guerre, il fallut recourir de nouveau aux chevaux. Les occupants avaient eux aussi leurs compagnies hippomobiles.

Actuellement il n’y a plus de chevaux en ville et de cause à effet il y a très peu de moineaux et le jardinier va acheter « l’or brun » au Magasin Vert.

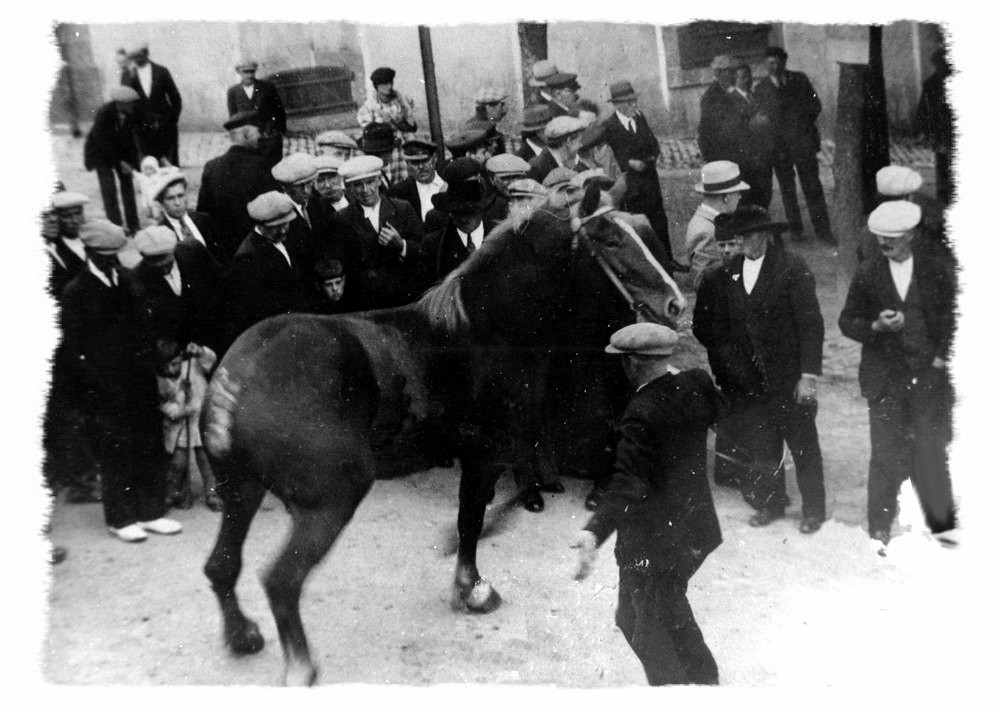

Concours agricole, place du bourg

Jean Pochart